【目錄】

1・當醫師牙痛時

去年約莫7月左右,開始覺得有一顆下排門牙非常敏感,碰到有溫度的東西就很敏感,稍微用力一點咬會痛。原本覺得應該是敏感性牙齒發作,使用幾天去敏感牙膏就會改善了。結果一個月過去了,還是一樣不舒服,而且牙齒竟然越來越搖晃,我已經不太敢用門牙咬東西了。但是因為很忙,還是拖著沒有處理,一直有種鴕鳥心態想說它應該會好吧?!(你們沒看錯,醫生自己也會這樣……)。再過了一個月,發現牙齦腫了一個小包,按下去軟軟的,我心裡就知道完蛋了,越來越糟了。憑藉著自己的經驗,未照X光先猜測牙根尖有長東西,才會腫一個包,加上觸感軟軟的,極可能是牙根尖囊腫。

2・對症下藥-尋求並信任專業診斷

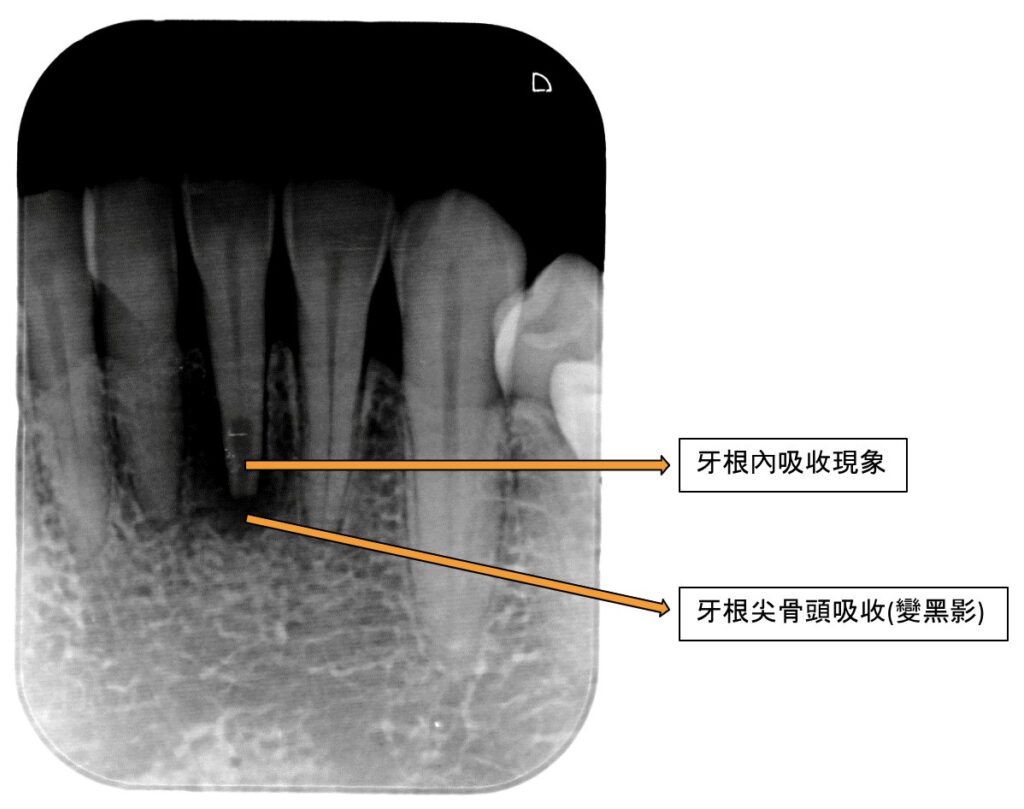

知道不能再拖了,我乖乖預約了在立威專門從事根管治療的「葉日禎醫師」門診(就算是院長也要照規定預約的XD)。葉醫師是過去我在亞東醫院多年的同事,我深知她的仔細與專業。照完X光,果然是牙根尖有病變,不只如此,牙根周圍的骨頭被破壞得蠻厲害的,牙根也有內吸收的現象(發炎反應導致)。

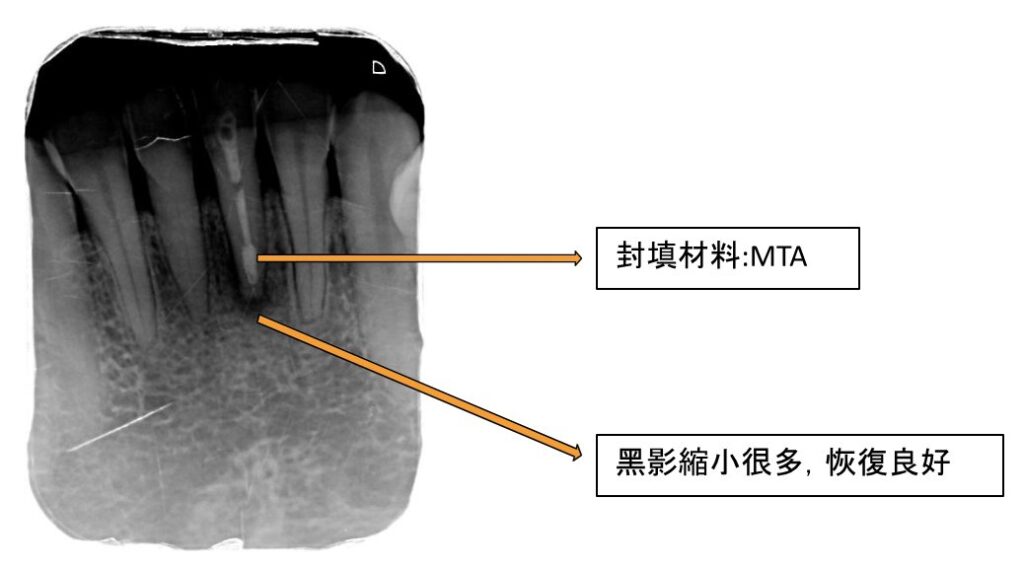

還好經葉醫師診斷後,認為把根管治療做好,應該救起來的機會還蠻大的,但是會需要用顯微鏡做根管治療,而且需要使用MTA(一種自費的根管治療封填材料)。一定很多人對這個議題很好奇,根管治療一定要使用顯微鏡嗎?我以自己當病患的感受,深知當自己身體狀況有問題時,對於康復的渴望,所以我會覺得用甚麼方式或是材料,只要醫師判斷認為對我的情況是有利的,我就會欣然接受。而且我自己也知道,這樣的根管情況用肉眼基本上就是瞎矇,憑運氣做治療而已,若有顯微鏡的輔助,才有可能治標又治本。

於是我很乖的當了兩個月的病人,一次又一次地接受顯微根管治療,終於把牙齒的問題處理好,不痛也不晃了。最近一次回診,發現牙齒周圍的骨頭長回來了,牙齦也不再有一個小包與按壓異物感。非常感謝葉日禎醫師拯救我的牙齒。

3・再次成為患者的感受

以前念大學時,我也曾經親身經歷拔智齒與做牙齒的矯正治療,多年以後再次體驗當一位牙科患者的感受。這一次真的格外有感,因為我已經不是學生,而是一位執業超過15年的臨床醫師,對於成為一位患者的心路歷程,可以說是感同身受。首先,躺在牙科治療椅的感覺,真的是頗為恐懼,雖然立威的診間透過獨立性與隱密性的設計,加上良好的通風與透光性,已經讓人感覺溫暖與安全很多,但是不可諱言,當自己成為患者躺上去時,仍然非常有感。假如當初沒有這樣的設計,患者的感受一定更為肅殺。

再來,當躺下來,嘴巴張開時,耳朵就會非常靈敏,醫師與助理的對話,助理的反應等等,我都會聽得非常清楚。所以這段時間醫師與助理間的默契,彼此的專業度與治療熟稔度就會非常明顯地表現出來。作為立威的院長,我感到非常欣慰,醫師與助理在專業表現上我非常滿意,而且感到放心。尤其葉醫師細心提醒說打麻藥會痛喔,我真的覺得還好,比想像中不痛啊!

最後就是同理心了。醫師及助理往往會因為忙碌或是有療程與時間壓力,而會顯得急躁或是不耐煩,甚至對患者口氣比較不好,我自己身為患者,都會覺得若我被這樣對待,會有點難過,這也是因為醫病角色互換後,會得到一個更強烈的同理心。所以有時候醫師能夠成為一位患者,也是不錯的機會,可以讓自己知道如何扮演一位更富有同理心的醫療工作者。